当店は樋口大桂が萩焼伝統工芸士としての自信と誇りを持って作る伝統的工芸品萩焼専門窯元であり、樋口大桂が作った作品を実店舗とWEBサイトでご紹介する小売店です。

こちらのwebサイト・お電話によるご注文及び実店舗で販売しております。ご不明な点は上記の「お問い合わせ」及び「お電話」でも承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

あなた様がお探しの作品が見つかり、私どもとご縁をお繋ぎいただければ幸いでございます。

萩焼が出来るまで

萩焼が出来るまで

【伝統的工芸品萩焼の規約】

萩焼は、2002年1月経済産業省より伝統的工芸品として指定され、下記の内容は実際に告示さ

れた資料に基づき掲載しております。

一・伝統的工芸品の名称 萩焼(はぎやき)

二・伝統的な技術又は技法

1・胎土(たいど)は水簸(すいひ)により調合すること。

2・成形は、ろくろ成形・手ひねり成形・押型成形・たたら成形によること。

3・素地の模様付けをする場合には、化粧がけ(けしょうがけ)・刷毛目(はけめ)・象がん・印花(い

んか)・面取り(めんどり)よること。

4・釉掛け(ゆうかけ)は、ずぶ掛け・柄杓(ひしゃく)掛け・吹き掛けによる。この場合において、

釉薬は、木灰釉(もくばいゆう)・藁灰釉(わらばいゆう)・鉄釉(てつゆう)とすること。

5・窯詰めは、天秤積み(てんびんつみ)・棚積み(たなつみ)・さや積みによること。

三・伝統的な原材料 使用する陶土は、大道土(だいどうつち)・金峯山土(みたけつち)・見島土、又

はこれらと同等の材質を有するものとすること。

四・製造される地域 山口県萩市・長門市・山口市・阿武町・大津郡三隅町

五・指定年月日 平成14年1月30日

【萩焼の工程】

●土もみ-1・荒もみ2・菊もみ→3・まとめ

●成型(ろくろ)-1・水引き→2・乾燥→3・ケズリ・仕上げ→4・乾燥→5・(化粧掛け)→6・乾燥

●成型(押し型-)1・成型→2・乾燥→3・ケズリ・仕上げ→4・乾燥

●成型(たたら)-1・土伸ばし→2・乾燥→3・成型→4・乾燥→5・仕上げ(足付け)→6・乾燥

●焼成-1・窯づめ→2・素焼→3・窯出し→4・釉がけ→5・窯づめ→6・本焼→7・窯出し

●成型(ろくろ)-1・水引き→2・乾燥→3・ケズリ・仕上げ→4・乾燥→5・(化粧掛け)→6・乾燥

●成型(押し型-)1・成型→2・乾燥→3・ケズリ・仕上げ→4・乾燥

●成型(たたら)-1・土伸ばし→2・乾燥→3・成型→4・乾燥→5・仕上げ(足付け)→6・乾燥

●焼成-1・窯づめ→2・素焼→3・窯出し→4・釉がけ→5・窯づめ→6・本焼→7・窯出し

【土もみ】-荒もみ

【土もみ】-菊もみ

【土もみ】-砂を入れた場合

【水挽き】-湯呑

【水挽き】-大湯呑

【水挽き】-汲出し湯呑

【水挽き】-飯碗

【水挽き】-徳利

【水挽き】-平鉢

【水挽き】-銘々皿

【水挽き】-豆花入

【水挽き】-コンポート

【水挽き】-抹茶碗

【削り】-湯呑

【削り】-大湯呑

【削り】-汲出し湯呑

【削り】-飯碗

【削り】-小鉢

【削り】-平鉢

【削り】-小皿

【削り】-平皿

【削り】-豆花入

【削り】-水盤

【仕上げ】-土瓶(急須)

【仕上げ】-コンポート

【仕上げ】-茶香炉

【化粧掛け】-ずぶ掛け(湯呑)

【化粧掛け】-ずぶ掛け(抹茶碗)

【化粧掛け】-刷毛目(飯碗)

【化粧掛け】-刷毛目(蓋付碗)

化粧掛け-刷毛目(平鉢)

【素焼き】-約900℃

【釉薬作り】-わら釉薬

【釉薬掛け前のペーパー掛け】

【釉薬掛け】-木灰釉(完成作品は刷毛目の湯呑)

【釉薬掛け】-木灰釉(完成作品は御本手の飯碗)

【釉薬掛け】-木灰釉(完成作品は刷毛目のタンブラー)

【釉薬掛け】-わら灰釉(完成作品は白萩掛分けの平皿)

【釉薬掛け】-木灰釉と鉄釉(完成作品は掛分けの平皿)

【釉薬掛け】-わら釉と黒釉(完成作品は掛分けの水盤)

【本焼】-還元焼成(1280℃~1300℃)

【窯出し】-酸化焼成

【窯出し・検品後】-花器類の水止め

【タタラ作り】-平皿の成形から足付け

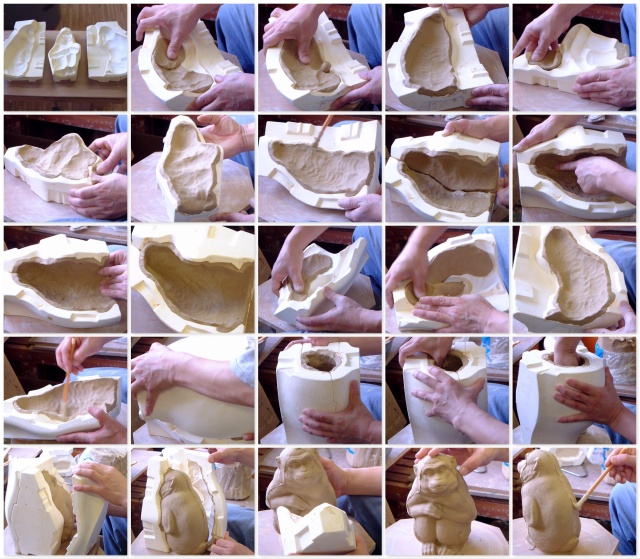

【押し型成形】-作り(置物申)

【押し型成形】-仕上げ(置物申)

【押し型成形】-釉薬掛け(置物申)

【押し型成形】-作り・仕上・釉薬掛け(箸置ききのこ)